Quando si riaccende il conflitto israelo-palestinese ricompare uno specchio che ci riflette, che riverbera le nostre emozioni, i nostri limiti, le nostre visioni. Lo specchio è un oggetto misterioso, raccontato e indagato in molti romanzi, uno strumento che più dell’immagine esteriore, metaforicamente svela soprattutto uno stato d’animo profondo.

In questo senso, il conflitto mediorientale mette a nudo i nostri sentimenti più intimi, mostra il volto nascosto di chi ne parla o discute, riflette l’immagine mentale che abbiamo delle parti in causa. In altre parole, quel conflitto parla anche di noi, che non ne siamo direttamente coinvolti. Il noi cui mi riferisco è difficile da definire, quindi mi terrò ad un’idea ristretta di “noi”: i miei amici, le persone con cui sono in contatto, individui mediamente ben acculturati e generalmente con idee politiche progressiste. Il mio approccio (e forse è una “deformazione professionale”) tenta di essere induttivo (va dal particolare al generale) e, soprattutto, empirico (si fonda sull’osservazione diretta). I filosofi della scienza ragionano su questo punto da generazioni, quindi non dirò che si tratta del metodo più giusto, dirò solo che è la tecnica conoscitiva che garantisce maggior affidabilità in un percorso che vorrebbe avvicinarsi il più possibile all’oggettività. Come si sa, nelle scienze sociali questo risultato è sempre sfuggente, ma non è vero che sia una chimera, perché una “verità”, almeno temporanea, è infatti sempre individuabile.

Dico che il conflitto israelo-palestinese è uno specchio che ci riflette basandomi su svariati motivi. Ci sono ragioni storiche (e non le ripeterò, ma gli europei ne sono strettamente coinvolti) e ragioni politiche (la guerra-fredda ha segnato profondamente le posizioni ideologiche continentali: il blocco sovietico vicino ad Arafat e il fronte atlantico alleato d’Israele, detta in breve). Ma ci sono anche ragioni mediatiche, che – insieme a quelle or ora accennate – influenzano la percezione individuale e sociale dello scontro. Questo terzo livello è quello più direttamente osservabile nei comportamenti e nei discorsi delle persone che ci sono più vicine. E attualmente, restringendo ancor di più il campo visivo, uno strumento particolarmente efficace per tale osservazione è FB. Le caratteristiche di tale mezzo di comunicazione le conosciamo bene, ma ce n’è soprattutto una che torna utile nel ragionamento che sto seguendo: su FB c’è la tendenza (che non colpisce tutti, ma è in espansione) a dimenticare di trovarsi in una “piazza pubblica”, pensando così di stare a rivolgersi esclusivamente ai propri amici (quelli che la pensano come noi); in questo modo ci si “svela”, esponendo pubblicamente dei messaggi che (così suppongo) difficilmente si esprimerebbero affacciati ad un balcone o sopra un palco. E’ così che negli ultimi giorni – questi del nuovo attacco israeliano al territorio di Gaza – fioriscono un po’ dappertutto immagini, opinioni, analisi, “verità” su quanto sta accadendo laggiù. Personalmente, su FB ho un numero contenuto di contatti (almeno rispetto agli standard che vedo intorno a me: giusto 120 persone, la media è di almeno 3-4 centinaia di amici), comunque già con queste dimensioni mi capita di trovarmi in mezzo ad una gran quantità di corpi straziati, di macerie e di persone disperate. Circolano fotografie sconcertanti, di cui ignoro la provenienza e il percorso, ma che è difficile ritenere non autentiche e che, tuttavia, lasciano trasparire una soglia del pudore notevolmente ridotta. Si ritiene che esse contengano una “realtà dei fatti”, che certifichino la violenza che sta perpetuandosi, ma soprattutto che dimostrino la brutalità degli uni e la fragilità degli altri, ovvero la sproporzione delle forze in campo (e già solo su questo tema si potrebbe discutere a lungo). Mostrare fotografie di cadaveri ricoperti di sangue è un tassello fondamentale del processo emotivo dello scontro armato, che è il presupposto della banalizzazione del conflitto. Con tale espressione intendo una logica precipua della guerra, quella appunto di impoverire la realtà, cioè il pretendere fazioni nettamente distinte e contrapposte, “buoni” da un lato e “cattivi” dall’altro, vittime e carnefici, aggrediti e aggressori (e tale attributo, ovviamente, dipende dal fronte in cui ci si pone che, va da sé, è sempre quello giusto). In questo senso, le immagini più diffuse (le più violente e insostenibili) sono quelle dei bambini dilaniati dalle armi. Qui l’equazione è presto fatta: i bambini sono innocenti per definizione e, nel caso specifico, quelli mostrati sono tutti palestinesi. Anche qui si potrebbe aprire una riflessione sull’esposizione mediatica delle vittime: alcune società mostrano i cadaveri o addirittura li ostentano, altre invece li celano dietro lenzuola bianche con l’idea di proteggere un’intimità. Tutto ciò rimanda a ragioni culturali, ma anche strategiche: i primi tentano di allargare il discorso (e l’emozione) per cercare consenso e alleati, i secondi si compattano al proprio interno e cercano coesione e conforto nella propria comunità (le vittime israeliane, ad esempio, vengono mostrare molto di rado, è più semplice, invece, imbattersi nei loro memoriali).

Tornando alle pratiche messe in opera su FB, e continuando a fare riferimento all’uso del visivo, in questi giorni alcune persone hanno cambiato il proprio avatar sostituendolo con una bandiera palestinese, altre hanno modificato lo sfondo della propria bacheca con immagini dello stesso tipo o con slogan come “Stop the massacre in Palestina”. Qualcuno ha cambiato la propria immagine con una Stella di David formata da una kefiah, equiparando la condizione palestinese attuale a quella degli ebrei perseguitati dal nazismo. Il messaggio è sempre lo stesso, assiomatico ed essenzialista: palestinesi innocenti e vittime, israeliani brutali e violenti.

L’osservazione può estendersi alle didascalie di tali immagini, generalmente brevi commenti tesi a rafforzare il proprio sdegno rispetto alle violenze in corso. Vi sono quelli che – involontariamente, ma il lapsus è significativo – si riferiscono agli “ebrei” in luogo del “governo israeliano” come responsabili della disperazione palestinese, coloro che fanno proprie le frasi sullo “sterminio” palestinese della sorella di Vittorio Arrigoni (il quale, sebbene ucciso da palestinesi e non da israeliani, appare ancora come una vittima del “sionismo”), coloro che ironizzano sugli israeliani (“si perdono per le strade della mia piccola cittadina, poverini gli capita sempre”) e così via.

Dopo una prima fase che definirei di “ubriacatura”, in cui cioè l’emozione è molto viva e il flusso di immagini “di impatto” è più accentuato (la cui entità dipende chiaramente dalla generale copertura mediatica dell’evento), pian piano emergono i commenti apparentemente più pacati di coloro che definiscono “anima bella” chi aveva mostrato opinioni equilibrate, oppure di coloro che danno ironicamente dell’ “esperto di geopolitica” a chi ha idee in merito (o verità da distribuire, a seconda del quanto lo si ritenga saccente).

Ma a questo punto viene da domandarsi il perché di tale derisione: perché definire “anime belle” quelli che tentano di smussare gli umori? perché “esperti” quelli che provano ad argomentare? Insomma, perché queste ridicolizzazioni? Direi che si tratta semplicemente di faziosità, cioè di una debolezza, di una forma di insicurezza che conduce all’arroccamento pur di difendere il punto di vista che aprioristicamente si era assunto. Qualcuno evidenzia che ne parliamo “stando comodamente seduti in poltrona”, così sottintendendo che discorsi siffatti siano solo mediocri e inutili. D’altra parte, però, non si capisce come se ne potrebbe parlare trovandosi sotto bombardamento. Sì, è vero, discettiamo di giustizia e di pace, di ciò che è accettabile e di ciò che è reale, di chi ha ragione e chi ha torto stando al sicuro nelle nostre case, ad una distanza di sicurezza di 3 ore di aereo dalla morte: è vero, si tratta di un “lusso”, ma è un lusso prezioso perché nel sibilo dei proiettili non avremmo tempo, né luogo, non avremmo scampo per riflettere e per trovare soluzioni, piuttosto dovremmo o fuggire o contrattaccare. Questo nostro lusso, pertanto, non è vano e non è nemmeno comodo perché è una condizione che ci impone una responsabilità, quella di chi può rallentare il flusso emotivo e ragionare. Questo è lo stato di coloro che possono indurre le parti in causa a fermarsi e a superare l’impasse, quel lusso è destinato a loro, a noi. Parlare della guerra è un impegno e non è mai inutile, ma a patto che ci si ascolti: ovvero, che si intendano le parole dell’altro e anche le proprie, il ché non è mai facile. Parlare della guerra significa analizzare ciò che accade, distinguere ciò che è provocazione da ciò che è reazione, vuol dire riconoscere il liquido amniotico ideologico in cui siamo immersi e riuscire ad andare oltre. Ragionare costruttivamente sulla guerra vuol dire favorire un percorso convergente verso soluzioni concrete. Le nostre parole, le nostre idee, i nostri ragionamenti, finanche le nostre emozioni sono parte della riflessione su come raggiungere la pace, ma a differenza di chi spara e di chi risponde, insomma a differenza di chi muore sotto le bombe, noi dovremmo sottrarci al perverso meccanismo “da tifoseria” del prendere dogmaticamente le parti di uno o di un altro, mentre invece sarebbe il caso di porci maggiori domande, la più difficile delle quali è: perché ho bisogno di un nemico?

[In questo discorso ho sfiorato vari temi, che pure influiscono notevolmente sulla percezione della guerra, ma che non ho sviluppato. Dovrei parlare, infatti, del concetto di razzismo e di quanto sia diffuso tra la gente che si definisce di sinistra, dovrei anche spiegare cosa significa pacifismo (o meglio, quale significato vi attribuisco io, dopo esperienze sul campo e riflessioni teoriche) e perché ritengo non c’entri niente con quanto ha fatto in vita Vittorio Arrigoni e perché non coincida nemmeno con la nonviolenza di Gandhi, ma si tratta di deviazioni che, appunto, meritano approfondimenti specifici che ora non posso affrontare. La riflessione, tuttavia, è avviata: l’emozione della guerra si impossessa di noi e ci rende ciecamente partigiani. Questo non è un buon segno per nessuno, ma soprattutto per degli scienziati sociali. E, a maggior ragione, per dei pacifisti].

– – –

AGGIORNAMENTO del 13 luglio 2014:

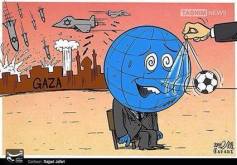

Dopo il ritrovamento dei cadaveri di tre adolescenti israeliani rapiti e uccisi (verosimilmente) da estremisti palestinesi, alcuni estremisti israeliani hanno ucciso in modo orrendo un adolescente palestinese. Da qui si è passati rapidamente al lancio di razzi da parte di Hamas e di bombe da parte dell’esercito israeliano (precedute dal “roof-knocking“). I morti a Gaza, dopo pochi giorni dall’inizio dell’offensiva, sono almeno 170. L’orrore non ha fine, così come sono sempre uguali a se stessi i riflessi condizionati degli “indignati via-facebook”, che anche stavolta hanno immediatamente condiviso in massa foto raccapriccianti (spesso false o datate), notizie parziali e tendenziose, vignette propagandistiche. Di queste ultime, ne propongo quattro: due pro-israeliane e due pro-palestinesi. Come scrivevo quasi due anni fa, si tratta innanzitutto di “immagini mentali”.

– – –

INTEGRAZIONE del 26 novembre 2014:

Paul Mason ha scritto su “The Guardian” (23 novembre 2014) un editoriale sull’inutilità delle immagini violente e raccapriccianti per scongiurare la guerra: Horrific pictures of dead bodies won’t stop wars. People who believe that showing violent images from conflict zones will deter killing are mistaken: “[…] We are besieged now by images of the dead in conflict, usually published by people who believe it will either deter killing, expose the perpetrators or illustrate war’s futility and brutality. It is an old illusion […]”.

La guerra per immagini comporta che, nella nostra mente, gli schieramenti contrapposti precedano qualsiasi giudizio o pensiero razionale. Quelle immagini (mentali, appunto) sono come degli occhiali che ci fanno vedere il mondo in un modo o in un altro, magari in maniera più chiara oppure in modo distorto. Leonardo Tondelli (che pure scrive da una precisa angolazione, e non sempre su questo tema lo condivido) si è domandato il perché della nostra grande attenzione al conflitto israelo-palestinese e della contemporanea quasi indifferenza alla guerra in corso in Siria, poche centinaia di km più a nord. Fornisce un’interpretazione interessante, anche questa fondata sul principio che ho usato io in questo post, ovvero quello dello “specchio”: «in Israele in qualche modo abbiamo creduto di poterci identificare». Non tutto è convincente (i riferimenti ad un “noi” mai specificato, ad esempio, oppure quando l’autore pare sostenere che Israele sia oggetto di critiche perché ha deluso delle aspettative, come se fosse stato troppo amato; ma quando?), tuttavia pone una domanda giusta. Ecco l’intero articolo:

“ComUnità – Leonardo”, 21 novembre 2012, QUI

ISRAELE E’ PIU’ VICINO?

di Leonardo Tondelli

Ieri pomeriggio, mentre leggevo qualche pezzo sui bombardamenti tra Gaza e Israele, ho fatto una cosa che di solito preferisco evitare. Ho controllato quanta gente stesse morendo, in quelle stesse ore, qualche centinaio di chilometri più a nord, in Siria. Mi sono bastati pochi secondi per scoprirlo: 101 vittime nella giornata di ieri, tra cui sei bambini. Non so se qualche telegiornale ne abbia parlato. Non credo che nessuno vi abbia sottoposto via facebook le eventuali immagini delle vittime straziate dai bombardamenti. E tuttavia anche quelli sono bombardamenti, anche quelle sono vittime, e la Siria non è in nessun modo più lontana a noi della Striscia di Gaza. In realtà non avevamo bisogno dei fatti tragici di questi giorni per renderci conto che Israele e Palestina ci interessano di più, ci hanno sempre interessato di più di qualsiasi conflitto regionale. Resta comunque lo stupore, che forse vale la pena di coltivare: Damasco e Gerusalemme distano quanto Milano e Bologna. In poco più di duecento chilometri si combattono due guerre: una richiama fotografi e giornalisti da tutto il mondo, l’altra non se la fila nessuno. Perché?

Ci sono tanti motivi. Alcuni perfino comprensibili. L’inerzia, tanto per cominciare: le guerre vanno e vengono, ma i bombardamenti tra Gaza e Israele sono da troppo tempo, ormai, un appuntamento fisso. È una storia che conosciamo già, o almeno crediamo di conoscere; gli attori in campo sono vecchie conoscenze, Hamas e Likud parole entrate nel nostro vocabolario dieci o vent’anni fa che ormai non abbiamo più paura a usare, anche a sproposito; viceversa quel che accade in Siria è il classico esempio di matassa geopolitica che diventerà chiara solo quando si sbroglierà in un senso o nell’altro, e nel frattempo non vogliamo farci fregare. Magari ci scotta un po’ la fiducia che abbiamo riposto nelle primavere arabe di un anno fa. In fondo siamo occidentali, tendiamo a identificarci e a empatizzare con una classe media che in queste dittature medio-orientali non necessariamente c’è, e anche quando c’è (in Egitto o in Tunisia) e tenta di contribuire alla rivoluzione, si ritrova presto o tardi a fare il vaso di coccio tra esercito e fondamentalismo islamico. Israele è diverso.

Israele sembra davvero più vicino, per cultura più che per geografia. È una democrazia, come i suoi difensori non si stancano di ripetere; una potenza industriale; la sua storia è intrecciata con quella europea, dalla quale del resto le nostre discussioni faticano a districarsi, per cui si può prevedere con precisione quasi statistica che qualcuno tirerà fuori nazismo e shoah a sproposito (stavolta Odifreddi, ma poteva essere chiunque, è un riflesso automatico). Eppure anni di infiniti battibecchi mediatici dovrebbero averci insegnato, se non altro, che paragonare israeliani e nazisti è sempre un suicidio retorico: oltre a essere una chiave di lettura piuttosto banale e brutale (i nipoti degli oppressi che diventano oppressori, ecc.) è soprattutto fuorviante, visto che Israele non sta sterminando i palestinesi. Il che non toglie che quello che sta facendo non possa essere considerato profondamente ingiusto, ma appunto: cosa sta facendo? Lo stillicidio con cui si porta avanti il conflitto è in realtà qualcosa di profondamente nuovo, che non ha precedenti nel Novecento. Non lo capiremo finché continueremo a discutere di ghetti o lager, più per mancanza di fantasia (e necessità, forse, di rifarci a un assoluto morale).

Potrà sembrare strano ai cacciatori di antisemitismo in servizio permanente, ma uno dei motivi per cui Israele ci interessa di più, è che in Israele in qualche modo abbiamo creduto di poterci identificare, proiettando sugli israeliani sensi di colpa che poi non si capisce davvero perché avrebbero dovuto condividere. Ma siamo occidentali, è più forte di noi: in quel piccolo Paese c’è una classe media, che dai film e dai romanzi non sembrava troppo diversa dalla nostra. Israele ci sembrava percorso e minacciato da ideologie e sentimenti che riteniamo familiari: nazionalismo, antisemitismo, fondamentalismo religioso, islamofobia. Tutte queste cose crediamo di riconoscerle, e ci danno una sensazione di familiarità che forse è semplicemente sbagliata. Forse dovremmo semplicemente accettare, dopo più di un mezzo secolo di conflitti e occupazione militare, che gli israeliani non sono come noi. Hanno vissuto guerre molto diverse dalle nostre, in condizioni veramente peculiari. Una potenza nucleare grande quanto una regione italiana, una sottile striscia di terra minacciata da altre strisce altrettanto sottili (e dall’Iran), forse è qualcosa di ancora più alieno della Siria. Questo non significa che non debba interessarci, ma non c’è motivo per considerarlo più vicino di altri conflitti, che ci sembrano lontani e non lo sono.

Forse ci servirebbero occhi nuovi, per smettere di guardare al conflitto israelo-palestinese come all’ultima guerra coloniale (o addirittura all’ultima delle crociate). Basterebbe poco, magari constatare che l’unico vero sconfitto in questi anni è stato qualsiasi progetto alternativo allo status quo: come se occorresse bombardare un po’ tutto, ogni quattro anni, affinché nulla cambi davvero. Potrebbe anche essere l’esempio di un nuovo tipo di guerra di bassa intensità, tra società economicamente progredite e sacche di sottosviluppo, funzionali alla conservazione del potere da una parte e dall’altra della barricata. Un modello di guerra radicalmente nuovo, radicalmente diverso da quelle che siamo soliti descrivere (anche quando descriviamo la Palestina) ma che, via via che la distanza tra ricchi e poveri della terra si accorcia, si potrebbe persino esportare.

Ecco un esempio lampante di come le fotografie possano essere strumentalizzate al fine di dimostrare una tesi preconcetta. Le fotografie non rappresentano la realtà (lo sappiamo da parecchio, ma l’informazione pare di esclusiva pertinenza accademica, quasi sconosciuta a livello sociale), inoltre sono strumenti (più che documenti) estremamente fragili perché si può far dire loro qualsiasi cosa. La manipolazione delle immagini, pertanto, non è solo grafica, ma soprattutto interpretativa. Nell’articolo qui sotto, infatti, l’autore (professore di Storia del Pensiero Politico alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino) parte da alcune spaventose fotografie di bambini morti sotto i bombardamenti di Gaza e, attraverso una pietà a senso unico (che è il primo prodotto dell’emozione della guerra) si lancia in un ragionamento apparentemente logico e coerente, se non poggiasse su presupposti completamente sbagliati, per non dire pretestuosi (strumentalizzando perfino il pensiero di Said).

Non si deve assolutamente restare indifferenti e freddi di fronte alla guerra (questo atteggiamento lasciamolo agli strateghi militari), anzi bisogna alimentare le emozioni laceranti del conflitto così da “sentire” il dramma delle vittime (la Storia Contemporanea ha posto particolare attenzione, ad esempio, ai racconti di guerra delle donne proprio perché pongono sotto una luce diversa gli eventi bellici). Però la pace, che parla sempre al plurale, ha una possibilità solo se tali sentimenti non sono unidirezionali.

Blog di “MicroMega”, 21 novembre 2012, QUI

LE IMMAGINI DI GAZA

di Angelo d’Orsi

Guardo le foto. E mi sembra un macabro scherzo. Guardo le foto. E non riesco a crederci. Le riguardo, mi soffermo sui volti color cenere, le macchie della pelle, gli occhi ora sbarrati, ora socchiusi, ora, infine, chiusi e destinati a mai più riaprirsi. Le foto dei bambini di Gaza.

Quelli più grandicelli – forse 7-8 anni – sono rivesti della bandiera della Palestina, quelli più piccini, in verde islamico, con decorazioni; i neonati fasciati da lenzuolini bianchi, piccoli sudari. Guardo i volti severi, composti, pieni di dolore contenuto, dei loro genitori; una di queste immagini rappresenta un corteo funebre. Due corpicini portati delicatamente tra le braccia dei loro padri: un terzo uomo (sono tutti molto giovani), al centro, regge le teste, le piccole teste, ricoperte da un velo candido; sono i corpi senza vita di Jumana e Tamer, la cui vita è stata fermata prima che raggiungesse il quarto anno. Gli uomini camminano, non piangono, non mostrano neppure odio, ma intuisci dietro le maschere facciali, ferme, come inerti, intuisci disperazione: un’assoluta, semplice disperazione.

Ma la disperazione può trasformarsi, un giorno o un mese dopo, in rabbia: una rabbia che non può avere perdono, una rabbia che nulla potrà placare. Quando ti ammazzano un figlio, una creatura di quattro mesi, o di quattro anni, come puoi accettarlo? E continuare a tacere? E quando l’assassino è il tuo oppressore, è colui che ti ha scacciato dalla tua terra, chi ha spiantato il tuo uliveto, per farci passare un muro alto come un grattacielo, chi devia il corso dei fiumi per rubarti l’acqua, chi ti costringe a quattro ore di coda, sotto il sole, per superare un punto di controllo militare, per raggiungere un posto di lavoro…

Quando il colpevole è colui che sta assassinando da troppi decenni la tua gente: ebbene, come puoi chinare il capo, e continuare a subire? Quando chi ti ammazza i figli, le mogli, i genitori, chi bombarda le poche strutture di una città – Gaza City – che in un fazzoletto di terra racchiude una intera umanità, alla quale viene negato il diritto stesso alla sopravvivenza, ebbene, come puoi pensare che quelli – gli israeliani, gli ebrei occupanti che ti hanno devastato la vita e non solo rubato la patria – vogliano vivere in pace al tuo fianco? Come puoi credere che siano pronti a riconoscere i diritti del popolo di Palestina?

E allora ecco che, una volta sepolti quei poveri corpi martoriati dalle bombe spesso “condite” di materiali vietati dalle convenzioni internazionali (di cui altamente la democratica Israele si infischia), la disperazione divenuta rabbia esplode; ecco la rabbia farsi essa stessa arma. Nulla può fermare quel flusso che sorge dal profondo, e non cerca altro che di venire fuori, di dirigersi contro quegli stessi che hanno assassinato la tua gente, e quando la rabbia è tanta, ma proprio tanta, diventa furore cieco. E chi ne è travolto non sta più a distinguere, a meditare, a interrogarsi su quali siano gli obiettivi giusti da colpire. Colpisce e basta. E quando non hai altre armi anche il tuo stesso corpo può diventare tale. Il kamikaze non è come scrisse in un libretto sciocco Enzserberger il “perdente radicale”. Il kamikaze è l’umiliato che prova a conquistare un’estrema dignità. Non è un vile: vile è il cecchino, è colui che mette la bomba nel cestino, o lascia una valigetta con il tritolo e si allontana e muove un congegno quando è al sicuro, e uccide, alla cieca. Non è un frustrato che vuole passare alla storia: è un disperato che preferisce la morte, dando la morte, piuttosto che accettare la “morte lenta”. Edward Said, dopo una visita a un campo profughi palestinesi, proprio nella Striscia di Gaza, scriveva:

Il campo di Jabalya è il posto più spaventoso che abbia mai visto. I bambini che affollano le sue viuzze non lastricate, caotiche e piene di buche, hanno negli occhi una luce che contrasta nettamente con l’espressione di tristezza e sofferenza infinita stampata sui volti degli adulti. Non esiste una rete di fognature, il fetore dà il voltastomaco, e ovunque si volga lo sguardo si vede una massa di persone vestite di stracci passare con apparente indifferenza da un’occupazione a un’altra. Le statistiche sono terribili: il tasso di mortalità più elevato, la maggior percentuale di disoccupazione, il più basso reddito pro capite, il maggior numero di giorni di coprifuoco, l’assistenza medica più carente e così via. […] Nelle due ore passate con quegli uomini non ho colto una sola nota di speranza. Uno di loro, senza la minima traccia di autocommiserazione,

parla dei suoi diciassette anni di prigione, del bambino malaticcio, dei genitori e della moglie oppressi dalla malattia o dall’indigenza, con qualche raro momento di sollievo.

C’è molta rabbia. Un’espressione, che ricorre continuamente, mi rimarrà impressa per sempre: «mawt bati», morte lenta.

Torno alle immagini: una mi colpisce forse ancora più delle precedenti. Una stanza, foderata di tappeti, su uno dei quali una creaturina ricoperta di un bianco lenzuolo, sul quale una macchia rossa, ti fa capire che quel bimbo (Yhad, un anno) non dorme e non è morto di morbillo. È stato ucciso. Accanto a lui, a distanza di circa un metro, suo padre. È accoccolato sul tappeto. Ha lo sguardo sperso. Come a cercare qualcuno che gli parli. Aspetta una parola: non di conforto, ma di spiegazione. Che gli spieghi perché quella creaturina, di cui si intravede il volto semicoperto, bianchissimo, è stata strappata alla vita. Ma in fondo, dentro di sé, quel giovane padre, forse preferisce per i suoi bimbi, come per se stesso, anche la morte a quell’altra, la “morte lenta”, forse meglio la tragedia della morte improvvisa, violenta, al dramma dell’attesa, la morte che si consuma giorno dopo giorno, senza possibilità di salvezza, in una vita che vita non è.

I governanti israeliani, a quanto pare, sono misericordiosi. E stanno provvedendo a sostituire alla morte lenta, quella della fame e della miseria imposta dalla loro politica a una terra ricca come la Palestina, la morte rapida, generosamente dispensata dal cielo.

Chissà se il loro dio, il dio che ha chiamato “eletto” quel popolo e gli ha assegnato in perpetuità quella terra, è d’accordo. Chissà se collabora, e indirizza bene i droni che bombardano. O se non è invece un dio di giustizia che un giorno o l’altro farà cadere la sua collera sugli eletti.

– – –

Tra i commenti, copio il seguente:

Marco Valussi, 21 novembre 2012 alle 13:57

I beg to differ. Articolo scritto di pancia, unilaterale, alla luce della bomba appena messa sull’autobus a Tel Aviv anche piuttosto triste. Critica Enzserberger senza motivare, e poi offre una descrizione del kamikaze e di ciò che lo muove fantasioso e senza uno straccio supporto in letteratura. Condannare fermamente e totalmente gli attacchi omicidi di Israele e i bombardamenti indiscriminati è un discorso, velatamente giustificare i kamikaze tutt’altro, sorvolando poi totalmente sulle enormi responsabilità di Hamas (che mostra una indifferenza verso le sofferenze degli abitanti di Gaza pari a quella degli israeliani) e sulla realtà della vita in Palestina. Oltretutto questo genere di commento schiacciato su posizioni ideologiche fa solo il gioco della destra israeliana e di chi vuole semplificare il dibattito per attaccare ai palestinesi l’etichetta di terroristi.

C’è un’unica verità a proposito della guerra: è orrenda. Questo è il punto fisso di ogni mio ragionamento in merito.

Con tutta evidenza, se la guerra è orrore, le fotografie della guerra ritraggono degli orrori. Nei giorni scorsi ne abbiamo viste di spaventose con corpi dilaniati (erano di bambini, palestinesi), tanti miei contatti FB hanno contribuito a diffonderle, mossi da un sincero sentimento di dolore e di rabbia. Tra me e me mi domando se sia il caso di mostrarle o meno: c’è chi dice di si, mentre invece io ho dei dubbi, per una questione di pudore verso il dolore e per un timore, quello di assuefazione. Ma in ogni caso, comunque la si pensi, il punto è che mostrare quelle fotografie (così come celarle) diventa parte di quella che ho definito “guerra per immagini mentali”. Se il mostrarle fosse solo una questione di informazione, allora bisognerebbe impegnarsi a diffonderle tutte, le fotografie provenienti da quel fronte bellico: l’informazione e la comprensione degli eventi ne risulterebbero molto avvantaggiate. Il mostrarle tutte non diminuirebbe la forza comunicativa di quelle immagini (né la loro implicita denuncia), ma eviterebbe letture parziali e strumentali dell’evento complessivo. Tutto questo per dire che la nostra sensibilità è molto attenta a taluni aspetti, mentre lo è meno verso altri. [A proposito del mostrare tutte le fotografie, è quanto ha detto anche un ministro italiano pochi giorni fa a proposito della guerriglia urbana tra manifestanti e polizia, ma in questo caso siamo dinnanzi ad una sfumatura notevole: i due “fronti” ricoprono ruoli – e, di conseguenza, detengono obblighi sociali – molto diversi tra loro, mentre Israele e Palestina sono due entità statuali di pari valore, nonostante le incommensurabili disparità che li separano].

Tra i miei contatti FB, nessuno ha condiviso le spaventose immagini di un cadavere (anche questo palestinese) trascinato da un corteo di motociclisti (palestinesi anch’essi). Evidentemente si ha orrore di certa violenza e non di altra, oppure si ha orrore di certi assassini e non di altri. Non ho una risposta.

Oggi ne parla Michele Serra, non certo un “destrorso”.

“L’Amaca”, in “La Repubblica”, 22 novembre 2012, QUI

di Michele Serra

Nella ricca galleria degli orrori di guerra, le immagini dei miliziani di Hamas che trascinano lungo la strada il cadavere di un sospetto delatore, appeso a una fune e trainato da una pattuglia di giovani motociclisti ebbri di entusiasmo, segna un record di ferocia difficile da uguagliare. Atroce in sé, e particolarmente devastante per la causa palestinese. Il pregiudizio anti-arabo si nutre infatti dell’idea che una sorta di inguaribile arcaicità di costumi, di cultura e di organizzazione politica ostacoli l’accesso di quei popoli a ciò che noi chiamiamo “modernità”. Sappiamo, purtroppo, che la condizione della modernità non impedisce a chi se ne fregia di perpetrare violenze e crudeltà inaudite: anche le democrazie bombardano i bambini. Ma quel cadavere trascinato tra le urla di giubilo è come se ci spalancasse sotto i piedi l’abisso di una ferinità che credevamo sepolta in fondo ai secoli, la testa mozza infissa su una picca, il corpo del nemico legato al carro e trascinato nella polvere, lo scempio del cadavere come ricreazione ludica per la soldataglia. Se l’autorità palestinese ha cura delle proprie ragioni e della dignità della sua causa, ne darà certamente segno punendo i colpevoli, che hanno offerto al nemico, già soverchiante per armamenti e per potere politico e militare, una vittoria ottenuta senza sparare un colpo.

Le fotografie sono QUI.

Sollecitato da una riflessione di RaMon, ho ripensato a queste parole di Fergal Keane:

«Le immagini forti che inviano nelle nostre case ci fanno momentaneamente inorridire, ma non aggiungono niente alla nostra conoscenza e inducono in noi un sentimento che è stato memorabilmente definito “di compassione senza comprensione”»

(in: “Stagione di sangue. Un reportage dal Ruanda”, 1995, p.15: QUI)

“Il Fatto Quotidiano”, 21 novembre 2012, QUI

ISRAELE, SE LE CRITICHE DIVENTANO RAZZISMO

di Furio Colombo

Si può parlar male di Israele? Per rispondere dirò che questo è il destino riservato a Israele: molto prima di decidere sulla portata delle sue azioni e l’eventuale gravità dei suoi errori, bisogna decidere se Israele è un Paese normale. L’Italia, ad esempio, è un Paese normale. Eppure ha distrutto intere popolazioni etiopiche e somale con gas asfissianti, ha spossessato e perseguitato i nostri vicini croati e sloveni che vivevano a Trieste, tormentandoli ed eliminandoli fino alla nostra sconfitta; ha scritto con cura, approvato all’unanimità ed eseguito con fervore le leggi razziali, mandando a morte migliaia di famiglie italiane ebree, compresi i bambini, tutti quelli che hanno potuto trovare. La Cina, ai nostri giorni è un Paese normale, proprio mentre è intento a distruggere il Tibet, a perseguitare le popolazioni cinesi islamiche (Uiguri) e a stroncare con carcere e morte l’ostinata diversità del vasto gruppo Falun gong. I Paesi normali possono, a volte, essere rimproverati o ammoniti per i loro comportamenti nel passato o nel presente, ma la discussione su di loro avviene (persino per il Ruanda che aveva provocato un milione di morti e due milioni di profughi) partendo da due punti base.

Uno: un governo non è un Paese, e infatti molti di noi non hanno mai accettato che Berlusconi fosse l’Italia.

Due: ogni volta che si richiama il nazismo come chiave di analogia, spiegazione e confronto, si chiamano in causa le vittime, dunque gli ebrei. È il momento in cui, agli occhi degli accusatori, diventano i carnefici. Certo, solo alcuni folli neo-nazisti aggiungeranno la bieca frase “vedi? Non ne hanno fatti fuori abbastanza”. Ma il senso pesa due volte. Primo, il legame ebrei-nazisti diventa, allo stesso tempo, reversibile e ferreo, un destino legato all’altro e la condanna a rifare lo stesso ignobile gioco. Secondo, senza gli ebrei, che diventano i nazisti che li hanno perseguitati, i palestinesi vivrebbero liberi e felici. Ogni riferimento ai Pashtun dell’Afghanistan, che sotto il nome di Taliban hanno fatto, fanno e faranno stragi di donne con la lapidazione, e di bambini, con l’immensa diffusione di mine antiuomo, è considerato fuori posto. I Taliban saranno pesanti da sopportare, ma non sono ebrei.

Ecco dove e come le critiche a Israele (anche le più legittime) possono diventare uno strano discorso che porta al razzismo: quando si evoca il legame rovesciato vittima-carnefice, indicando per forza l’ebreo come protagonista negativo; quando, anche da persone certamente democratiche, si fa finta di credere che un governo sia un popolo e un Paese (come se David Grossman parlasse da Malta); quando si stabiliscono per Israele criteri di giudizio (dunque di condanna) che non si applicano mai a nessun altro Paese (eppure le atrocità nel mondo sono immense anche in questo momento) che non sia ebreo.

[Come sempre, anche i commenti a questo articolo sono molto interessanti: vi si può verificare, per l’ennesima volta, fin dove può spingersi la cecità e la sordità ideologica]

[Questo editoriale di Furio Colombo probabilmente è da considerare una risposta ad un post di Piergiorgio Odifreddi che ha fatto molto scalpore, per due ragioni: 1) perché sovrapponeva le attuali azioni militari (ciniche e violente) di Israele e i crimini nazisti della seconda guerra mondiale (soprattutto l’eccidio delle Fosse Ardeatine); 2) perché è stato poi cancellato da “Repubblica” (che era la piattaforma su cui girava il blog di Odifreddi, il quale ha poi sospeso gli aggiornamenti del blog). Tutta la vicenda e il testo del post censurato sono QUI]

Tom.Ede sull’informazione in merito al conflitto israelo-palestinese e sul diffondere le cruente fotografie delle vittime:

– “Vedo circolare le foto dei bambini sotto le macerie a Gaza, non capisco il motivo del perché bisogna pubblicarle. Qui non si parla del “fare informazione”, ma semplicemente avere la sensibilità di non mostrarle per fare propaganda, né da una parte e né dall’altra“. QUI.

– “Ho cominciato a bannare tutti coloro che si credono esperti di geo-politica e vogliono in un modo o nell’altro sostenere su come schierarsi sul conflitto tra Israele e Palestina. Mi avete rotto voi e la vostra demenza, il vostro modo grottesco di raccontare le cose mi da ribrezzo“. QUI.

– Consiglio di lettura: Edoardo Tabasso, “L’ossessione antisraeliana“, 2007 (foto).

Anche Tommaso Ederoclite è costretto a scrivere sempre le stesse riflessioni. Il 12 luglio 2014, alle ore 15.27 ha pubblicato sul suo profilo facebook il seguente testo:

“Oggi, tutti esperti di politica internazionale. E tutti, ma proprio tutti, con una soluzione circa l’ennesima crisi tra Israele e Palestina.

Tra uno Spritz e una giornata al mare si indignano, si schierano, fanno analisi, postano foto dei bambini trucidati, ma se ci fai due chiacchiere ti accorgi dopo due minuti che di quella storia, di quella drammatica storia, non ne sanno una emerita mazza“.

Senza dimenticare neanche per un istante che qui c’è un bambino morto e un padre disperato, segnalo che la causa di tale orrore forse non era quella di cui si era detto.

– E’ la foto simbolo del dolore palestinese ma l’Onu rivela che a colpire fu un razzo di Hamas –

(Ormai da un po’, sono sempre più scettico sulla cultura visuale. O meglio, sulla sua capacità analitica. Come ho scritto una volta, una fotografia non vale mille parole, ma troppe. Cioè, la fotografia si presta a innumerevoli letture, spesso fuorvianti, e questo significa che – almeno in merito all’ambito della ricerca – si tratta di un documento estremamente ambiguo).

Leggo sempre con attenzione i dibattiti politico/morali che riguardano Israele (o, come nel caso che segnalo qui sotto, interni ad Israele). Ebbene, l’episodio più recente riguarda il fisico britannico Stephen Hawking, che ha prima accettato e poi rifiutato l’invito ad un convegno in Israele. Con questa decisione si può essere più o meno d’accordo (personalmente, io non lo sono), ma non è questo il punto interessante per cui segnalo questo articolo. Il testo linkato, infatti, racconta del dibattito (interno alla sinistra israeliana) che tale decisione ha generato e che, facendola breve, ruota intorno alla seguente questione: perché con Israele c’è un “doppio standard”? Ovvero: perché si boicotta (o si è disposti a boicottare) Israele e non, ad esempio, dittature come la Cina e l’Iran o democrazie che attuano politiche criticabili come gli Usa?

“Rivista Studio”, 15 maggio 2013, QUI

DOPPIO STANDARD?

di Anna Momigliano

«[…] Non mi rallegro affatto della decisione di Hawking, perché, come già detto, penso sia frutto di un doppio standard ingiustificato. Ma forse – e dico forse – un effetto positivo potrebbe avercelo. Che di queste questioni, che «trascurabili» non sono, si parla».

Pingback: La compassione senza comprensione di Mission | il Taccuino dell'Altrove

“Il Post”, 12 luglio 2014, QUI

LA RIPETITIVITA’ DELLA TRAGEDIA

di Christian Raimo

“Non c’è nulla di intelligente da dire su un massacro. Si suppone che tutti siano morti, e non abbiano più niente da dire o da pretendere”. Questa frase di Kurt Vonnegut da Mattatoio n°5 mi viene ogni volta, da ultima, in provvidenziale aiuto, quando prima la ragione poi l’istinto poi i muscoli involontari hanno terminato il loro lungo corso di reazioni, e io rimango afasico, abulico, sperando che questo senso di letteralmente infantile impotenza mi restituisca almeno una forma di adesione alla realtà.

Se siamo umani, non c’è nulla di intelligente da dire sugli ultimi bombardamenti a Gaza, su questa fase di guerra che non è ancora ufficialmente guerra o lo è appena diversamente dal solito. Le immagini parlano da sole, si dice; ma in definitiva non è nemmeno vero: alle volte le immagini, infilate in un’homepage infastellata di commenti ai mondiali o in una timeline qualunque, non dicono nemmeno nulla. I ragazzi israeliani assassinati, il ragazzo palestinese bruciato vivo, i razzi di Hamas, la ferocia idiota di Benyamin Netanyahu, l’inefficacia politica di Abu Mazen, i cento morti di quattro giorni di raid… Lo scandalo della tragedia lascia il passo, è terribile dirlo ma è innegabile, a una sensazione di ripetitività, di moto inerziale. Le analisi geopolitiche sono delle versioni aggiornate, sempre un po’ al peggio, delle analisi geopolitiche di un anno o cinque o dieci anni fa. Il conflitto israelo-palestinese è diventato una figura retorica che indica qualcosa di irrisolvibile e ricorsivo.

Stamattina leggevo questo editoriale su Internazionale di Gideon Levy, riassumeva l’escalation delle ultime settimane e a un certo punto diceva: “Il seguito, però, è già scritto da un pezzo nelle cronache di tutte le operazioni insensate e sanguinarie condotte a Gaza in ogni epoca. Stupisce, semmai, che da un’operazione militare all’altra sembra che nessuno impari niente. L’unica cosa che cambia sono le armi impiegate”. Ieri leggevo uno status di Ida Dominijanni su Facebook che diceva: “Ho letto vari post e relativi dibattiti su quello che sta succedendo a Gaza. Posso dire una cosa che non piacerà a nessuno? Io la ripetitività del conflitto israelo-palestinese non la reggo più. E nemmeno quella dei relativi dibattiti”. Nel thread che si sviluppava Dominijanni riceveva un po’ di insulti. Pro-Hamas, pro-Netanyahu, occorre schierarsi, le rimproveravano, dire la propria, anzi – come veniva ribadito – occorre urlarla, la propria. Lo sdegno, la rabbia contro l’indifferenza!

È possibile, mi chiedevo, che una posizione come quella di Dominijanni venga scambiata per indifferenza? È possibile che un invito al silenzio, che una resa alla ferale stanchezza venga presa per connivenza? Non solo è possibile, è naturale. Fa parte di una sorta sopravvivenza emotiva pubblica.

Sempre in questi giorni leggevo un bellissimo libro ormai introvabile che fu pubblicato nel 2008 da Isbn, Il sesso del terrore di Susan Faludi. A un certo punto si racconta del linciaggio mediatico a cui fu esposta dopo l’11 settembre Susan Sontag, rea di aver scritto un breve pezzo sul New Yorker che mostrava troppi tentennamenti e punti interrogativi. Aveva incluso frasi del tipo ”Un briciolo di coscienza storica potrebbe aiutarci a capire ciò che è accaduto e cià che sta per accadere?” e “Nessuno dubita che l’America sia forte. Ma non è l’unica dote che deve avere”. Per quel quel breve editoriale Sontag fu appellata da una stampa insolitamente compatta come “un alleato del diavolo”, “una boriosa”, “una squilibrata”, “malata di idiozia morale”, “straordinariamente stupida”… e la cosa continuò per un bel po’ con politici che le auguravano l’inferno e giornalisti che la ridicolizzavano: ce l’hai contro gli stupratori ma tolleri i terroristi.

Ammutolire, fermarsi, non urlare, è un peccato grave di fronte alle immagini di una strage. Non cedere alle reazioni di pancia, un errore da intellettuali vigliacchi.

Ho letto centinaia, anzi migliaia di pagine sul conflitto israelo-palestinese. Insegno storia, mi capita quasi ogni anno di dedicare un approfondimento alla questione. Ci sono dei testi che spiegano in modo scrupoloso, intelligente, storicamente inappuntabile, cosa è accaduto lì negli ultimi 70 anni, e anche prima. Ho letto romanzi, fumetti, ho visto film, speciali tv, anche cartoni animati, compulsato articoli, dossier, infografiche… Ho conosciuto personalmente alcuni che hanno vissuto lì, che c’hanno lavorato, che hanno fatto i volontari, che c’hanno studiato, che c’hanno perso letteralmente la vita, tipo Vittorio Arrigoni. Sono una persona che riconosce la complessità, come moltissimi altri, mi piace chi sottolinea l’importanza dei contesti. Eppure a un certo punto raggiungo una specie di stallo emotivo. Non so più che dire. Non desidero più approfondire. Non mi sorprende, non mi sciocca più nulla. Niente mi aiuta a ragionare.

Un anno fa contattai, perché volevo raccontare la sua storia in modo più approfondito, una donna di cui avevo letto un’intervista su internet. Era su Una città, una rivista fatta benissimo, a cui sono affezionato, e che è composta esclusivamente di interviste – interviste fatte a chiunque, a Zygmunt Bauman come all’operaia appena assunta dalla Zanussi. Questa, una testimonianza senza praticamente domande, l’avevano realizzata Barbara Bertoncin e Mattia Sansavini a Caterina Brau, insegnante in pensione, sopravvisuta all’attentato del 27 dicembre 1985 all’aeroporto di Fiumicino ad opera di un commando terroristico palestinese legato a Abu Nidal – ci furono 13 morti e circa 100 feriti: uno fu Caterina Brau, che perse una gamba.

Quello che mi colpì nell’intervista è che parlava poco del momento della strage, ma parlava del dopo.

Parlava di sé.

“Il ritorno alla vita normale? Mah, in realtà non è stato più come prima.

Ma in fondo nella vita delle persone capita sempre un evento che segna un prima e un dopo, una malattia, la nascita di un figlio, la morte di una persona cara… uno qualsiasi di questi eventi fa in modo che niente sia più come prima.

Prima camminavo molto, ero un tipo abbastanza sportivo, andavo in bici, correvo… Non ho più potuto, però la vita è andata avanti, certo con delle limitazioni. Ma, cosa vuoi, una volta che rischi di morire, poi sì, ti dispiace non fare certe cose, però tutto sommato non è che sia una cosa così terribile.”

Parlava della condizione della vittima.

“All’epoca non c’era niente per le vittime di questo tipo di eventi. Io poi, essendo non-credente da sempre, non c’avevo neanche un sacerdote. Ho avuto l’appoggio dei miei genitori, di mio marito e anche degli amici, che sono stati molto importanti. E poi la gente, ho ricevuto tante attestazioni d’affetto. Dalle istituzioni invece niente. In Italia ancora non erano previsti risarcimenti per le vittime del terrorismo.”

Parlava degli attentatori, dell’unico sopravvissuto del commando, Khaled Ibrahim Mahmoud, arrestato e uscito di galera nel 2008.

“La prima volta che il ragazzo palestinese è stato messo in semilibertà sul Corriere è apparsa l’intervista a una delle vittime, un uomo. Ricordo che era molto arrabbiato che questo giovane potesse andare a coltivare un giardino dopo quello che aveva fatto. Non ricordo il nome, ma siccome non condividevo assolutamente la sua opinione, non mi è venuto neanche in mente di cercarlo.

Quel poveraccio aveva solo diciott’anni. Una storia terribile: aveva perso tutta la famiglia a Sabra e Chatila quand’era ancora un bambino. Se ci pensi, il passaggio tra il suo prima e il suo dopo, quel giorno in cui, a otto anni, è tornato a casa e non ha più trovato i suoi cari, è stato forse peggiore del mio. Dopo quella strage, l’avevano arruolato in un gruppo terroristico che gli deve aver fatto un vero lavaggio del cervello e alla fine si è ritrovato in questa situazione con i compagni morti. Perché sono morti tutti tranne lui. Erano quattro e tre sono morti; c’era anche il famoso quinto uomo che doveva essere il capo, ma non si è presentato…

Che dire? A diciott’anni è facile sbagliare, coinvolgersi in cose più grandi, essere additato come l’autore… cioè, lui sicuramente ha sparato, lo ammette, non è che neghi questo fatto, però secondo me lui era una pedina in un ingranaggio più grande. Questa vicenda del Medio Oriente non è mai del tutto chiara, non si sa chi spara a chi.

Comunque ha fatto 26 anni e ora è fuori. Va bene così. È giusto che abbia un’altra opportunità. È quello che penso anche dei terroristi nostrani: devono pagare però è giusto che poi abbiano un’altra possibilità.

Capisco che per una vittima sia difficile accettarlo, ancor di più per i familiari, perché magari ti hanno tolto un padre, però quando si è giovani si fanno un sacco di cavolate.”

E parlava del perdono, della possibilità di una rappacificazione.

“No, non ho mai pensato di incontrarlo. In fondo facciamo parte della stessa storia ma con ruoli diversi, siamo due che si sono sfiorati per caso.

Non posso dire che mi sia indifferente perché ho comunque seguito le sue vicende da lontano, ci ho pensato ogni tanto a come stava, a cosa voleva dire per lui essere l’unico vivo del gruppo, però non ho mai avuto il desiderio di incontrarlo. Credo che sarebbe malsano, per tutti e due; no, non mi piace neanche l’idea. Voglio dire, non lo odio, ma non lo amo neanche. Queste cose all’italiana del perdonismo, del Carramba che sorpresa, non fanno per me.

È successo, te ne devi fare una ragione, dopodiché, senza perdonare, senza odiare, le strade si dividono…”

Questa di Caterina Brau insomma è una pagina che ho salvato sul desktop. (Qui c’è tutta l’intervista). E mi ricordo che quando – dopo essermi preparato, documentato su quegli anni, Abu Nidal, i suoi rapporti conflittuali con Arafat e ambigui con il Mossad, ma anche i dilemmi etici sul tema del perdono, i ragionamenti sul paradigma della vittima – telefonai a questa donna, sapevo non solo citare a memoria dei passi di quest’intervista, ma dimostrarle che avevo fatto mio il suo punto di vista. Volevo che me ne parlasse ancora, che ci potessimo incontrare anche, dal vivo, e che potesse svolgere, attraverso la sua semplice presenza umana, una funzione testimoniale, facile da utilizzare, utile come bussola in tempi di risentimenti e desideri di semplificazione e vendetta come questi. Mi rispose che non voleva parlarne più di quella storia, che la vita va avanti, e che tutto quello che aveva da dire, l’aveva detto nell’intervista. Insistetti, ma poi, di fronte alla sua reticenza, accettai. Lì per lì ci restai male. Ma come, mi dicevo, sei riuscita a fare un percorso personale certo doloroso, eppure così chiaro e consapevole, e adesso non lo condividi?

Ecco, oggi, a distanza di un anno, capisco perfettamente il perché di quel no.

“Il Fatto Quotidiano”, 24 novembre 2014, QUI

ISRAELE, LE FACILI CRITICHE DEGLI ITALIANI

di Alon Altaras

Il grande scrittore israeliano David Grossman si trova in questi giorni in Italia per promuovere il suo nuovo e bellissimo romanzo, “Applausi a scena vuota”. In occasione dell’uscita di questo libro, molto diverso dai precedenti, egli ha concesso un’intervista a “Sette” del Corriere della Sera. Grossman, come di consueto nel caso suo e di tanti altri scrittori israeliani, ha dedicato parte dell’intervista alla situazione del Medio Oriente, al conflitto israeliano-palestinese e all’ultima estate di sangue fra Hamas e Israele.

Come risaputo, Grossman è molto critico verso la “miopia” dei governi israeliani, ma in questa intervista mi hanno colpito le sue parole dedicate all’ipocrisia dell’Occidente verso Israele e verso le guerre in Medio Oriente in generale. “Negli ultimi tre anni Bashar Al-assad ha fatto strage dei suoi stessi cittadini. Duecentomila, un genocidio. Quante dimostrazioni avete visto contro di lui? Sulla Siria, uscita dall’agenda internazionale, l’Occidente è ipocrita e indifferente”.

Io, come intellettuale che vive fra le due culture, quella italiana e quella israeliana, noto da diverso tempo il senso critico smisurato che si usa in Italia quando si parla di Israele. Certi esponenti della sinistra radicale, come Diliberto (non so se i giovani lettori del blog se lo ricordano), dicevano “io riconosco il diritto di Israele di esistere” come fosse necessario che un politico italiano desse un sigillo di legittimità allo stato ebraico. In molte altre occasioni, per esempio nella seconda guerra del Libano (2006), si bruciavano bandiere israeliane a Milano. Non ricordo nemmeno una bandiera siriana bruciata in nessuna città italiana, e nel caso di Assad si parla di genocidio. Mi sembra umanamente ed eticamente doveroso che chi è sensibile all’occupazione israeliana dei Territori dovrebbe inorridire di fronte a un genocidio di questa portata.

Troppo facile, mi ha insegnato l’amico scrittore arabo di Acri Ala Hlehel, dedicare tanta attenzione nell’ultimo anno all’Isis e lasciare Bashar Al-assad e il suo governo totalitario a massacrare bambini, donne, vecchi e anche stranieri.

Un altro campo dove si rivela questo eccessivo senso critico verso Israele sono i commenti sui diversi giornali italiani. Comparare il sionismo all’apartheid è una cosa inacettabile. Parlare dell’esercito israeliano come simile a quello nazista o accusare Israele di “pulizia etnica” sono toni che si sono insinuati nel dibattito politico italiano che riguarda il Medio Oriente.

Ogni italiano, di sinistra o di destra, ha un lungo elenco etico con cui deve fare i conti. La xenofobia dichiarata della Lega, la criminalità organizzata e il suo disprezzo per la vita umana, che costringe uno scrittore a vivere sotto scorta per un libro pubblicato, gli immigrati disperati che trovano la morte nelle acque territoriali italiane o che lavorano come schiavi nei campi. Ma anche un fatto non meno eclatante rilevato da Furio Colombo su il Fatto Quotidiano del 21 novembre: che in Italia, se sei di genitori stranieri, non basta nascere su questo territorio, crescere su questo territorio, parlare italiano, mangiare italiano, conoscere anche i dialetti del tuo luogo d’infanzia per diventare cittadino. Delle volte questi italiani al 100% aspettano 16, 18 anni prima che questo diritto venga loro riconosciuto.

Gli scrittori e intellettuali israeliani sono molto seguiti e amati in Italia, tanti dei miei colleghi sono invitati nei maggiori festival di letteratura in Italia anche più d’una volta l’anno. In nessuna occasione qualcuno di loro ha criticato gli “armadi della vergogna”, che certi governi italiani hanno chiuso per loro comodità. Quando vengono qua si occupano delle lacune del loro paese e del loro governo, perché così è giusto. Mi auguro di vedere altrettanto senso critico anche nella destra e nella sinistra italiana. A Israele ci penseranno i grandi scrittori e filosofi israeliani.

“The Guardian”, 23 novembre 2014, QUI

HORRIFIC PICTURES OF DEAD BODIES WON’T STOP WARS

People who believe that showing violent images from conflict zones will deter killing are mistaken

by Paul Mason

Nearly four months on from the Gaza conflict, the image I remember most is this: we are in the crowded triage room at Al-Shifa hospital, whose tiles are echoing with wails and screams. A group of men is staring at a pile of curtains, blankets and towels on the floor. Then somebody uncovers what’s beneath.

If you watched TV reports that night you would have seen the blurred bodies of six children. My cameraman took a shot of blood being mopped off the floor to signify what we could not show.

But on Twitter they don’t blur things out. If you follow the Syrian conflict, you will see horrific pictures of dead children and their grieving relatives several times a week. If you’re following the Islamic State story on social media, you will see crucifixions, executions, beheadings – often posted by people trying to convince us that IS are bad and should be blown to smithereens themselves.

We are besieged now by images of the dead in conflict, usually published by people who believe it will either deter killing, expose the perpetrators or illustrate war’s futility and brutality.

It is an old illusion and we can trace it back to a precise moment in history. In 1924, the German anti-war activist Ernst Friedrich published a shocking book called War Against War!.

Friedrich had been jailed during the war for sabotaging production in an arms factory, and was a wild leftwinger. By the early 1920s, he had assembled a comprehensive collection of photographs showing the reality of the first world war. Probably the most offputting are those of facial mutilations endured by surviving soldiers.

But there is also documentary evidence of the brutalities of war: the hanging of a priest by a triumphant German soldier; a starved Armenian child, captioned by the words of a German politician who had claimed that “every mercy shown to lower races is a crime against our mission”.

Often Friedrich himself indulged in crude propaganda: a picture of “Papa” posing proudly in his uniform on recruitment, juxtaposed with his shattered body three weeks later, with the comment “not included in the family album”.

Though hounded by censors and lawsuits, Friedrich’s book went into 10 editions before the Nazis banned it. The “international anti-war museum” he had opened in a terrace house in Berlin was closed by Hitler’s stormtroopers in 1933 and turned into a torture chamber.

Friedrich’s work represented a breakthrough. Before then, imagery of war had been subject to absolute censorship during conflict and diluted for the sake of “taste and decency” by the media during peacetime.

So War Against War! – republished in facsimile this year in the UK by the Bertrand Russell Peace Foundation – poses a relevant question: why is it that showing people gruesome photographs of war injuries does not deter war? In a conflict such as Israel-Palestine, people on both sides feel compelled to fight. Other conflicts are wars of choice. Professional soldiers know what they are signing up to. One day spent on a trauma first aid course, even with fake blood spurting out of rubber prosthetic wounds, is enough to illustrate what it is going to be like.

The closer I get to conflict, and the people who endure it, the more I think: nothing we know about war can deter us from it. In fact, in the 90 years since Friedrich’s book came out, we’ve developed coping strategies to assuage the feelings of horror such imagery arouses.

Faced with horrific injuries, we develop prosthetic technologies and plastic surgery. Faced with lethal weaponry – we develop Kevlar or drones and stand-off weapons to keep our own soldiers safer. We professionalise armies and improve survival rates for the wounded.

Plus there’s international law. Today, no day of conflict passes without somebody accusing someone of breaking the Geneva Conventions. The implication is that war conducted according to the rules is regrettable but all right. Instead of the language of the jingoist, which Friedrich ridiculed, we have the language of the technocrat: collateral damage, civilian deaths to be regretted.

Finally, while the first world war was begun in ignorance about the horrors of war, by the mid-century, belligerents had learned how to use images of atrocity to fire people up to fight.

But why do we then report war? Last week, I attended the Rory Peck awards, where my Gazan producer Khaled Abu Ghali won the Martin Adler prize for the work he did for Channel 4 News. The room was full of people who risk their lives to get pictures of horrific injury, cruelty and death, and the executives who send them there.

There’s a growing frustration in this milieu not just that journalists are being targeted, but that a disbelieving public has come to see all graphic imagery of war as potentially fake, manipulated or propagandist.

Adler, a Swedish film-maker murdered in Mogadishu in 2006, imbued his camerawork with an unflinching gaze. It was the absurd human situations, the disarmed honesty of the combatants and pointlessness of conflict that he was there to record, not the mutilated faces.

Many Germans in the 1920s and 30s came to believe, despite the horrific photographs, that the war had embodied the noblest and most exhilarating aspects of human life; and specifically that warfare represented the ultimate in technological modernity and moral freedom. This remains a more dangerous myth than the idea that war is harmless, fun or simply heroic. Adler, and others like him, understood that showing absurdity is more important than showing injury.

I have no doubt the men clustered around the children’s bodies in Al-Shifa thought the war they were fighting was just. But the collective sigh when they saw the injuries convinced me they had seen through any illusions as to the conflict’s glory.

Pictures of war should not only show us what bodies look like. They should educate us about the absurdities, the accidents and pointless killing.

“Israele.net”, 13 gennaio 2015, QUI

LUOGHI COMUNI E RIFLESSI CONDIZIONATI

Qualche riflessione su alcuni aspetti inquietanti della copertura mediatica dei recenti fatti terroristici di Parigi

di Seth J. Frantzman

L’attentato dei fratelli Said e Cherif Kouachi agli uffici di Charlie Hebdo a Parigi, la successiva caccia all’uomo e l’attacco a un supermercato ebraico ad opera di Amedy Coulibaly hanno prodotto una valanga di notizie, commenti e dibattiti. Sono anche emersi alcuni aspetti inquietanti, nella copertura mediatica degli eventi, che vale la pena sottolineare.

1. “E’ tempo di limitare la libertà di espressione?”. Se lo sono chiesto senza mezzi termini in diversi dibattiti sulla BBC: la stessa BBC che si era rifiutata di mostrare le immagini dello spietato assassinio del poliziotto Ahmed Merabet, che appariva sulla prima pagina di molti giornali. Per qualche motivo, mostrare le immagini di ciò che fanno realmente i terroristi sarebbe “offensivo”, proprio come la BBC aveva ritenuto “offensivo” mostrare le vignette di Charlie Hebdo che avrebbero scatenato l’ira omicida. Il fatto stesso che all’indomani degli attentati il tema in discussione sulla BBC fosse “Il diritto di espressione forse andrebbe limitato” è abbastanza incredibile: dunque il semplice fatto che un gruppo di persone è disposto a trucidare il prossimo perché si sente “offeso” implica che si debba seriamente discutere se per caso non abbia ragione di farlo. Evidentemente, sebbene non siano moltissimi coloro che sono pronti a uccidere per il semplice fatto di sentirsi “offesi”, molte di più sono le persone che accettano implicitamente questa logica perversa. E non solo tra i loro fiancheggiatori.

2. Che si tratti soltanto di “un piccolo gruppo di estremisti” è una delle affermazioni che si sente ripetere più spesso quando si tratta di spiegare come mai non dobbiamo porci troppe domande su chi sono questi terroristi, da dove escono, quale ambiente li ha nutriti, che effetto hanno sulla loro comunità e sulla società in generale. Ma i “piccoli gruppi di estremisti” e gli individui disposti a morire pur di imporre con la violenza le proprie convinzioni sono stati spesso gli artefici della storia umana. Quanti membri del Ku Klux Klan si dedicarono effettivamente ai linciaggi? Alcune centinaia nell’arco di più di cento anni? Il numero di membri del Ku Klux Klan che hanno effettivamente partecipato alle uccisioni è sempre stato relativamente piccolo. Eppure avevano un effetto devastante. Un solo linciaggio mandava un messaggio a milioni di persone, potenziali vittime e potenziali carnefici. Poche persone vennero effettivamente linciate, ma questo non significa che si dovesse descrivere il Ku Klux Klan come un fenomeno marginale, esortando a “concentrarsi sulle tante persone per bene che c’erano negli Stati Uniti del sud”. Il Ku Klux Klan non venne sconfitto minimizzandone la portata. Al contrario, venne sconfitto da una tenace battaglia politica e culturale di più generazioni contro la palude in cui il fenomeno suppurava, contro i temi e la mentalità che lo cullavano e alimentavano. Lo stesso vale per l’omofobia. Pochissime persone traducono l’odio omofobico in concreti reati di violenza. Ma il danno arrecato alla comunità gay da tali reati è enorme, e solo quando la società ha cominciato a fare seriamente i conti con la meschinità, il disprezzo e l’odio che stanno dietro a questi crimini, le cose hanno iniziato a cambiare veramente. E questi non sono che alcuni esempi. Anche i nazisti all’inizio erano solo un “piccolo gruppo di estremisti” molto fanatici e determinati, come lo erano i comunisti che diedero vita allo stalinismo. Eppure, quando si tratta di terrorismo islamista si preferisce sospendere ogni cauta diffidenza e concentrarsi sul 99% anziché sull’1%. E’ come se, dopo un linciaggio negli Stati Uniti del sud, si fosse predicato ai quattro venti che bisognava concentrare tutta l’attenzione sul “99% di bianchi per bene che non fanno linciaggi”. Non ha senso continuare a ripetere che i terroristi islamisti sono solo “un piccolo gruppo non rappresentativo” e che “non sono veri musulmani”. Certo, si sarebbe potuto ripetere all’infinito che i membri del Ku Klux Klan non erano “veri cristiani” né “veri americani”. E allora? Proclamare che le loro azioni non sono “rappresentative” non cambia nulla. Anzi, di fatto incoraggia a subire la loro esistenza e scoraggia una vera discussione sulle loro azioni e motivazioni.

3. Mentre i terroristi ancora si aggiravano nei pressi di Parigi e Coulibaly preparava armi e munizioni per fare una strage di ebrei, molti mass-media avevano già iniziato a dire che “i veri vincitori in questa vicenda sono l’estrema destra e i razzisti”, sostenendo al contempo che le “vere vittime sono i musulmani”. Ne siamo proprio sicuri? Certo, ci sono stati musulmani fra le vittime, come il poliziotto Ahmed Merabet e il redattore di origine algerina Mustapha Ourrad. E ci sono stati eroi musulmani, come il dipendete musulmano del supermercato kasher Lassana Bathily che ha messo in salvo diversi cittadini ebrei. Ma non è questo che intende, chi afferma che le “vere vittime” degli attentai sono “i musulmani francesi che ora ne pagheranno il prezzo”. Come quella vignetta di Latuff in cui i terroristi che sparano a Charlie Hebdo colpiscono in realtà una moschea. L’aspetto problematico di questo approccio è che tende a ignorare le vere vittime. Cerchiamo di essere onesti: si direbbe lo stesso se i responsabili fossero qualche altro gruppo? Le vere vittime dei linciaggi del Ku Klux Klan erano i bianchi del sud vittime di “sudistofobia”? Le vere vittime dei nazisti erano “i comuni tedeschi vittime di germanofobia”? E allora: le vere vittime del terrorismo islamico sono le concrete vittime del terrorismo islamico. E l’estremo paradosso è che fra queste si contano moltissimi musulmani in Sudan, in Nigeria, in Pakistan, in Siria e così via: concretissime vittime del terrorismo islamista, non dell’islamofobia.

4. Nel 2006, in “risposta” alla pubblicazione sul quotidiano danese Jyllands-Posten di vignette che sbeffeggiavano Maometto, l’Iran decise di organizzare un concorso internazionale di vignette che negavano e ridicolizzavano la Shoà. Analogamente oggi la reazione di una parte dell’estrema sinistra è stata quella di pubblicare vignette contro gli ebrei presumibilmente per “bilanciare” quelle su Maometto di Charlie Hebdo. Si consideri bene la cosa: ci sono 500 milioni di europei e 1,4 miliardi di musulmani, ma quando un vignettista europeo prende in giro Maometto ecco che il riflesso condizionato è quello di prendersela con gli ebrei. Se si trattasse di qualsiasi altro gruppo tutti si domanderebbero perché. Se in “reazione” alle vignette su Maometto di Charlie Hebdo l’estrema sinistra avesse scelto di pubblicare delle vignette contro i gay o contro i neri, tutti avrebbero pensato che erano impazziti. Sembra invece in qualche modo “conseguente” che se la prendano con gli ebrei. La realtà è che il mondo è assuefatto all’aggressione contro gli ebrei. Non moltissimi la praticano. Ma tanti, troppi la considerano “normale”.

(da: Jerusalem Post, 11.1.15)